1. CONHECENDO O BÁSICO

Nessa aula vamos falar de História. Primeiro, porque sabemos que, como quase todo aluno que escolheu fazer Direito, você gosta de História. E segundo, porque achamos que olhar para alguns episódios da história brasileira é uma excelente forma de estudar o direito administrativo e suas funções. Para isso, escolhemos contar um pouco da história de um setor estratégico e estruturante para o desenvolvimento nacional: o setor elétrico.

As formas como a produção e a distribuição de energia elétrica foram organizadas e reguladas no Brasil ao longo das últimas décadas pode nos contar um pouco sobre diferentes visões de direito administrativo, de estado e, ao fim, de projeto de país. Vamos lá?

Para começar, vamos apresentar alguns conceitos básicos sobre como a energia elétrica chega na sua casa, para então contarmos o que mudou ao longo dos anos neste setor (que pode estar prestes a ser reformado novamente), para enfim pensar o que o direito administrativo tem a ver com isso.

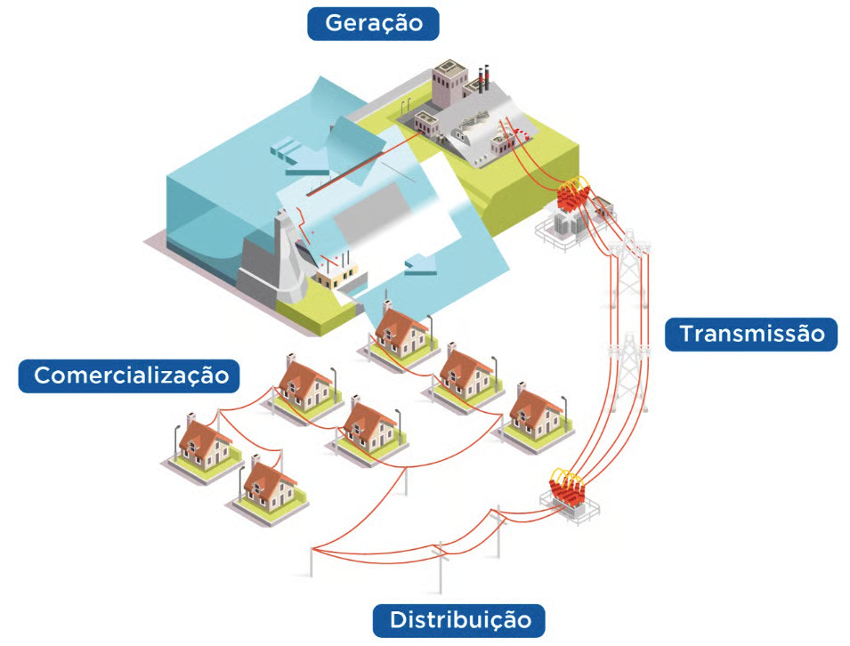

O primeiro conceito importante é o de segmentos do setor elétrico: a energia elétrica passa por diferentes etapas até chegar ao consumidor final. Essas etapas são chamadas de segmentos do setor elétrico, e os principais são:

- Geração: é onde a energia é produzida, em usinas hidrelétricas, solares, térmicas, entre outras. A geração pode ser centralizada (maior volume, ligada à rede de transmissão) ou distribuída (menor volume, ligada à rede de distribuição).

- Transmissão: transporta a energia das usinas centralizadas até as regiões consumidoras por meio de linhas de alta tensão, que transportam grandes volumes de forma eficiente.

- Distribuição: transporta a energia da rede de transmissão (ou da geração distribuída) até os consumidores finais, por meio de redes de média e baixa tensão que atendem bairros, ruas e residências.

- Comercialização: envolve a compra e venda de energia entre empresas geradoras, distribuidoras, consumidores e comercializadoras, em contratos que seguem regras do mercado livre ou regulado.

A imagem abaixo ajuda a entender esses segmentos:

Fonte: Confederação Nacional da Indústria[1]

O segundo conceito importante é o de Mercado Regulado e Mercado Livre: o mercado de energia no Brasil é dividido em dois ambientes, o de contratação regulada, e o de contratação livre. No mercado livre, os contratos de compra de energia são negociados entre geradores, comercializadores e aqueles consumidores elegíveis a obterem sua energia no mercado livre (consumidores livres). Neste ambiente, a negociação, termos contratuais, preço da energia e prazo de fornecimento são estabelecidos livremente pelas partes. No mercado regulado os geradores vendem sua energia às distribuidoras, que por sua vez são responsáveis pelo fornecimento da energia aos consumidores que não participam do mercado livre de energia (consumidores cativos). Neste mercado, a energia é contratada por meio de leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), no qual as distribuidoras apresentam a quantidade de energia que desejam contratar segundo certas características (tipo de geração e prazo de entrega), e os geradores apresentam lances para atenderem um determinado volume e por um determinado preço. Nestes leilões as regras são fixadas pelo poder público, os preços, volumes e prazos para entrega são estabelecidos conforme critérios regulatórios, e os contratos seguem o modelo padrão definido pela Aneel. Tanto o mercado regulado, quanto o mercado livre e seus agentes, estão submetidos à autoridade regulatória e fiscalizadora da Aneel. Por exemplo, para desenvolver um projeto de autoprodução (categoria que integra o mercado livre pela qual o agente produz energia para consumo próprio) é necessário obter uma licença (na forma de concessão, autorização ou permissão) perante a Aneel, portanto não é um empreendimento totalmente livre.

Seguindo com o conjunto de conceitos básicos importantes, temos os Consumidores Cativos e Consumidores Livres, que são as duas categorias de consumidores no setor elétrico brasileiro. Os consumidores atendidos pelo mercado livre são chamados consumidores livres, e devem possuir uma demanda mínima (atualmente acima de 500kW) e se conectarem à rede de alta ou média tensão. Já os consumidores cativos são aqueles que não atingem aos requisitos de demanda mínima ou se conectam à rede de baixa tensão, e, portanto, devem contratar seu fornecimento com a distribuidora local.. A abertura progressiva do acesso ao mercado livre de energia é chamada de liberalização do mercado consumidor de energia.

Por fim, antes de passarmos à história do setor, vale pensar sobre a natureza jurídica da energia elétrica: no direito brasileiro, a energia elétrica possui natureza de bem móvel, fungível, incorpóreo e consumível, com valor econômico, podendo ser considerada uma mercadoria. Na mesma medida, o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, o acesso a este fornecimento é um direito de todos os interessados e a universalização do acesso é um objetivo de política pública, evidente no Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (Decreto 11.628/2023).

Conceitos básicos compreendidos, passamos agora ao panorama histórico do setor, no qual iremos nos aprofundar nesta aula.

[1] CNI – Confederação Nacional da Indústria. Setor elétrico brasileiro. Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/setor-eletrico-brasileiro. Acesso em: 12 jun. 2025.

2. CONECTANDO-SE COM A REALIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

Até a primeira metade do século XX, o setor de energia elétrica brasileiro era marcado por uma estrutura fragmentada e desarticulada, concentrada nos grandes centros urbanos e fortemente dependente da iniciativa privada, especialmente de empresas estrangeiras, como a Brazilian Traction, Light and Power Company (conhecida como “Light”). Essas companhias atuavam mediante concessões administrativas rudimentares, outorgadas por governos locais, com regras pouco robustas e sem um marco regulatório federal estruturado que previsse padrões técnicos, fiscalização, ou regulação tarifária.

O principal diploma legal utilizado naquele momento para a concretização destas concessões era o Código de Águas (Decreto 24.643/1934), que estabelecia, simplesmente, a necessidade de concorrência para a concessão e seu prazo máximo.

Vejam abaixo os artigos do Código de Águas que, por analogia, regulavam o fornecimento de energia. Era uma utilização analógica porque o diploma regulava a utilização de recursos hídricos, assim se aplicando à geração hidrelétrica e, consequentemente, ao fornecimento de energia.

Notem como, em comparação com atuais leis sobre concessões, são previsões simples e pouco interventivas, ao mesmo tempo em que já estão presentes características básicas de uma concessão pública: concorrência (ou sua dispensa), interesse público, prazo máximo de duração…

Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934 (Decreta o Código de Águas)

“Art. 43. As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes. (…)

§ 2º Toda concessão ou autorização se fará por tempo fixo, e nunca excedente de trinta anos, determinando-se também um prazo razoável, não só para serem iniciadas, como para serem concluídas, sob pena de caducidade, as obras propostas pelo peticionário. (…)

Art. 44. A concessão para o aproveitamento das águas que se destinem a um serviço público será feita mediante concorrência pública, salvo os casos em que as leis ou regulamentos a dispensem.”

Naquele momento, a atuação do Estado no setor elétrico era pontual e reativa, com algumas iniciativas estaduais e municipais para suprir regiões menos atrativas ao capital privado, mas sem planejamento nacional integrado. Essa configuração gerava desigualdade no acesso à energia, falta de investimentos em infraestrutura e tarifas elevadas, além de conflitos frequentes entre entes públicos e empresas concessionárias.

A primeira tentativa relevante de coordenação nacional do setor, bem como o primeiro regulamento pertinente aos serviços de energia elétrica, surgiram apenas na segunda metade da década de 1950, diante do reconhecimento de que a expansão elétrica era condição indispensável para o desenvolvimento industrial e econômico do país.

Em 1957, por meio do Decreto 41.019, foi criado o Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, que incorporou e complementou as disposições do Código de Águas, expandindo as normas para concessão da exploração dos serviços de energia elétrica, e estabelecendo o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica e a Divisão de Águas, responsáveis pela administração e fiscalização destes serviços.

Em 1961, foi criada a Eletrobras, naquele momento uma empresa estatal, e o setor elétrico brasileiro passou a operar sob um modelo estatal centralizado. Outras empresas como Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul foram criadas entre o fim dos anos 50 e início dos anos 60, e grandes projetos como Itaipu e Angra I/II foram implantados.

Um decreto, (Decreto 73.102/1973), instituiu o Sistema Interligado Nacional, permitindo integrar sistemas isolados e expandir a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia. A capacidade de geração aumentou em 388% entre 1963 e 1979. A leitura abaixo nos conta um pouco mais da importância estratégica da Eletrobrás nos anos seguintes, durante o regime autoritário dos militares:

Políticas de governo e desenvolvimento do setor de energia elétrica: do Código de Águas à crise dos anos 80 (1934-1984)

“Quando, finalmente, se organizou a Eletrobrás em 1962, o setor de energia elétrica encontrava-se sob amplo domínio da empresa pública, a qual, em virtude da direção tomada no governo JK, gozava de autonomia considerável em relação ao Congresso Nacional e à administração centralizada.

A orientação autoritária e as reformas decretadas pelo regime militar a partir de 1964, por um lado, sancionaram a autonomia conquistada pelas empresas públicas na fase precedente e, por outro, ofereceram ampliadas condições financeiras de expansão do setor público no âmbito de um realidade político-institucional em que a perspectiva do planejamento perdia importância no governo federal.

O processo legislativo deixou de regular as relações entre o Estado e o setor privado para atuar na órbita do Estado-empresa pública, com a subordinação do plano jurídico ao movimento do plano econômico, que se refletiu na autonomização da empresa estatal.

Por outro lado, o notável desenvolvimento do setor de energia elétrica a partir da década de 1960 caracterizou-se tanto pela aproximação crescente entre as empresas públicas em geral e os segmentos periféricos do investimento setorial, como pela expansão acelerada de empresas controladas pela Eletrobrás.

Ao fim dos anos 1970, a Eletrobras coordenava o setor elétrico nacional em uma estrutura integrada verticalmente, ou seja, englobando dois ou mais dos segmentos do Setor Elétrico (geração, transmissão, distribuição, comercialização) sob um mesmo grupo econômico, com forte presença estatal.

Não obstante a crise energética mundial e os sinais de reversão do ciclo de crescimento econômico, nos meados da década de 1970, reforçaram-se as condições de expansão do setor de energia elétrica, já sob nova moldura financeira e institucional, configurada pelo II PND no governo Geisel. De um lado, a estratégia de financiamento privilegiou intenso processo de endividamento externo, e de outro, acelerou-se a trajetória de centralização financeira e institucional do grupo Eletrobrás, que se apoiava em projetos de investimento dotados de escalas técnicas mais elevadas.”

Neste momento, o direito administrativo se tornava mais complexo, com mais ferramentas de intervenção do estado no setor, seja para prestar diretamente o serviço, seja para regular de forma centralizada a parte que cabia ao mercado.

O estado, então, determina a política de desenvolvimento do setor, executa a política, e atua diretamente no ambiente econômico. Em um cenário como este, se destacam instrumentos de direito administrativo como:

- Empresas públicas: essas empresas permitiram ao Estado atuar diretamente na produção e distribuição de energia elétrica, como um agente empresarial sob controle público, com prerrogativas típicas do setor público.;

- Concessões de serviços públicos: as empresas estatais recebiam concessões outorgadas diretamente, com direitos e deveres regulados por contratos e planos de expansão.;

- Planejamento centralizado/normatização das atividades do setor: o estado usava seu poder de planejar para definir metas e obras prioritárias através de planos nacionais de eletrificação, e a regulação e fiscalização eram realizadas por autoridades submetidas ao executivo federal;

- Controle tarifário e financiamento público: o governo controlava tarifas de energia elétrica com base em políticas de desenvolvimento nacional, subsidiando o consumo, e financiava o desenvolvimento por meio de fundos setoriais ou repasses do então BNDE;

- Desapropriação/licenciamento: obras do setor implicaram uso frequente da desapropriação por interesse público e de licenças ambientais concedidas por órgãos estaduais ou federais.

A adoção do instrumento das empresas de públicas neste momento histórico merece destaque, tendo sido utilizada não só no setor elétrico, mas em outros setores econômicos como siderurgia, petróleo, e instituições de financiamento como o Banco do Brasil e BNDE.

A partir de 1980, contudo, o contexto geopolítico adverso (crises do petróleo, grande desvalorização cambial e juros altos) interrompeu o ciclo de expansão do setor de energia elétrica.

A entrada em operação de Itaipu e a adoção de tarifas elétricas nacionais unificadas, por meio das quais se adotava um valor único de tarifa do fornecimento elétrico, independentemente de custos distintos em diferentes regiões, em meio à estagnação econômica aliada à inflação, elevaram os custos, enquanto as fontes de financiamento interno e externo se tornaram escassas.

Tarifas foram contidas para combater a inflação, gerando grave desequilíbrio econômico-financeiro no setor. Essa conjunção de problemas desorganizou os fluxos de caixa das concessionárias de energia e enfraqueceu os mecanismos de coordenação exercidos pela Eletrobras. No final da década de 1980, o setor elétrico entrou em colapso operacional e financeiro, tornando-se um “gargalo” ao crescimento econômico brasileiro. A leitura abaixo nos ajuda a entender um pouco mais dessa parte da história.

O setor elétrico brasileiro, passado e futuro

Por Helena Carvalho de Lorenzo

“A partir de 1974, os responsáveis pela condução da política econômica brasileira tentaram manter a postura e o padrão anterior de uma marcha forçada rumo ao desenvolvimento. O governo implantou o II PND [Plano Nacional de Desenvolvimento], que tinha por objetivo possibilitar a produção dos principais insumos básicos, como petróleo, aço e energia elétrica. Buscar-se-ia, com isso, proporcionar a continuidade do crescimento da economia, especialmente pela obtenção de financiamentos no mercado internacional e pelo apoio nas empresas estatais. Numa época de retração do ritmo de investimento privado, o Estado e suas empresas foram os responsáveis pela manutenção, durante um certo tempo, dos níveis de desenvolvimento. Projetos como Itaipu, Tucuruí, o Programa Nuclear e a Ferrovia do Aço foram concebidos no escopo do plano.

As autoridades brasileiras, no entanto, desconsideraram a profundidade do movimento de contração da economia mundial, e o processo inflacionário e de endividamento externo começou a ficar fora de controle do país. Com a crise da dívida em 1981-1982, e a interrupção dos fluxos de financiamento, o Brasil entrou em uma recessão que levou a uma rápida ampliação da dívida interna. Dessa forma, na década de 1980, há uma substancial redução da capacidade de o Estado mobilizar recursos para investimentos.

(…)

Um primeiro aspecto que se salientou no setor de energia elétrica nesse período foi a crise financeira de suas empresas concessionárias a partir de 1975, quando as tarifas passaram a sofrer constantes reduções em seu valor real. Com isso, o governo pretendia conter os índices inflacionários ou, no mínimo, retardar sua explosão. Além disso, para que os níveis de crescimento econômico fossem mantidos, o Estado induziu as empresas estatais, particularmente as do setor elétrico, a um processo de endividamento progressivo que culminaria com a inadimplência e a perda de eficiência setorial.”

Esse cenário de crise que atingiu diversos setores levou a reformas estruturais e privatizações em meados da década de 1990. A partir do fim da década de 1980, com o avanço do ideário de liberalização econômica inspirado nas experiências dos EUA e do Reino Unido, passou-se a defender a redução do papel do Estado na economia, privatizações e a criação de agências reguladoras independentes. No setor elétrico, essas ideias nortearam a reestruturação institucional e legal a partir de 1995, como forma de atrair investimentos privados, aumentar a eficiência e garantir previsibilidade regulatória.

Entre 1995 e 1998, o governo federal implementou um amplo programa de reforma do setor conhecido como Projeto Re-SEB, visando introduzir competição e capital privado no setor elétrico, bem como um novo quadro institucional e regulatório. Diversas leis foram editadas (Lei 9.074/1995, Lei 9.427/1996, Lei 9.648/1998, entre outras) com inovações importantes: criação das figuras do Produtor Independente de Energia e do consumidor livre (grandes consumidores aptos a escolher seu fornecedor); estabelecimento do livre acesso às redes de transmissão e distribuição por terceiros; desverticalização das empresas (separação entre geração, transmissão, distribuição); e início de um programa de privatizações de empresas estatais de geração e distribuição.

O objetivo central dessas medidas era superar o modelo estatal em colapso, atraindo investimentos privados para expandir a oferta e elevar a eficiência, sob um marco regulatório estável e transparente. Em síntese, passava-se de um monopólio público verticalizado para um mercado regulado com múltiplos agentes, preservando a operação integrada do sistema.

Com isso, o direito administrativo ganha outra função e outras ferramentas. Até então o Estado lançava mão do uso de empresas públicas, centralização das políticas e controle tarifário. A partir da Re-SEB o Estado reduziu o papel de empresas estatais, permitindo a entrada de empresas privadas no setor, principalmente nos setores de geração e distribuição, por meio de concessões e autorizações.

Na leitura abaixo, Carlos Ari Sundfeld nos conta como o direito administrativo assumiu papéis vinculados ao desenvolvimento do país. Notem como o histórico que contamos até aqui se espelha nas fases do direito administrativo que o autor apresenta, destacando-se figuras jurídicas próprias a cada momento.

A construção do direito administrativo brasileiro e suas ideias

Direito administrativo, ferramenta do desenvolvimento

Por Carlos Ari Sundfeld

“A vinculação do direito administrativo com a questão do desenvolvimento iria se tornar bem mais intensa a partir dos anos 1930.

Logo nos primeiros anos desse período, a Administração Federal passou por grande transformação.

De um lado, pela absorção de novas soluções de administração burocrática: organização das carreiras públicas (com concurso público e regime jurídico funcional especial), planejamento, primeiras entidades administrativas autônomas (as autarquias) etc. Para tanto, reformas legislativas foram feitas, inclusive com pretensões parcialmente sistematizadoras.

Os marcos legais iniciais da organização burocrática foram estes: o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Decreto-lei 1.713/1939), que sistematizou o regime especial do trabalho na esfera pública; a primeira grande lei de direito financeiro, sobre a elaboração e controle dos orçamentos públicos (Lei 4.320/1964, cujos conceitos ainda hoje são aplicados); e a lei que estabeleceu a organização geral da Administração da União e o primeiro conjunto de normas gerais nacionais de licitação (Decreto-lei 200/1967, hoje afetado em muitas de suas disposições, mas com conceitos atuais, como os de Administração direta e indireta, sociedades de economia mista etc.).

De outro lado, houve aumento da presença estatal na economia, com a criação de empresas estatais (a Cia. Siderúrgica Nacional, inaugurada em 1946, e depois, entre os anos 1950 e 1970, as grandes estatais nas áreas de petróleo, energia elétrica e telecomunicações) e a expansão dos bancos públicos (os mais antigos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e, desde 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES, todos controlados pela União), entre outras medidas.

Por certo que as tendências em matéria de organização e atuação administrativa para o desenvolvimento, nos campos tanto econômico como social, foram se alternando nas muitas décadas seguintes.

O papel empresarial dos Estados da Federação foi crescendo – atingindo seu auge durante o período militar (1964-1985), sobretudo com bancos oficiais estaduais, empresas estaduais de energia elétrica e empresas estaduais de saneamento – para recuar parcialmente a partir da década de 1990, com desestatizações (energia elétrica), federalizações (bancos) e, mesmo, algumas liquidações (saneamento).

Também algumas empresas estatais da União viriam a ser desestatizadas na década de 1990 (especialmente em telecomunicações, siderurgia, petroquímica e indústria aeronáutica). Mas outras foram ampliadas e seguem importantes, como os Bancos e a PETROBRAS, e mesmo a ELETROBRAS, do setor elétrico.

Tem sido sempre crescente, em todo o período, a atuação das Administrações Estaduais em segurança pública e serviço penitenciário, bem como das Estaduais e Municipais em serviços sociais como saúde, educação e transporte público, e ainda na construção de moradias e grandes obras públicas (rodovias estaduais, infraestrutura urbana municipal).

Mais voltados para a elite do País, os serviços de educação superior tomam impulso com a criação da Universidade de São Paulo/USP em 1934 (pelo Governo do Estado, que a mantém desde então) e, a partir do início da década de 1950, de universidades federais, que se expandem continuamente até hoje.

A presença e o crescimento da União na área social também são fortes nesse largo período, sobretudo em previdência, cujas primeiras entidades oficiais aparecem no início dos anos 1930, para serem fundidas em 1966, levando à universalização paulatina dos benefícios, reforçados com a Constituição de 1988.

Nos anos 1990 o Poder Público incrementa seu esforço de regulação e de contratação, com particulares, de novos empreendimentos e da prestação de serviços públicos e sociais. Surgem aí as fortes agências reguladoras federais, aprofundando um modelo burocrático para a regulação que havia sido iniciado em 1964 com o Banco Central do Brasil. Agências reguladoras também surgem nos Estados e mesmo em alguns Municípios maiores.[1]

Todas essas iniciativas dependeram de formas jurídicas sofisticadas, capazes de organizar uma atuação estatal bem diversificada. Um direito administrativo foi se renovando e ampliando, tornando-se mais complexo, para atender a essa demanda, sobretudo pelo impulso de novas normas constitucionais e de leis.[2]

Nesse período, a legislação administrativa iria claramente se transformar em ferramenta pragmática do desenvolvimento.

Sendo o poder de contratar de enorme relevância para o Estado direcionar a economia e gerar desenvolvimento, era natural que se fizesse esforço legislativo também quanto a isso.

Várias leis setoriais, tratando de contratos de concessão e formas alternativas de negócios público-privados, vieram se sucedendo desde a década de 1930, a partir do pioneiro Código de Águas (Decreto 24.643/1934), fundamental às concessões de geração de energia hidrelétrica.

Nos anos 1990, com os programas de privatização, iniciou-se nova onda de leis federais em muitos setores – portos, energia, telecomunicações, petróleo, gás, saneamento, transporte etc. -, sempre apostando nas contratações públicas. Surgiram também leis gerais de concessões, para aplicação multissetorial (as Leis 8.987 e 9.074, ambas de 1995, e a Lei 11.079/2004).

Além disso, foi sendo construída, a partir do final da década de 1960, ampla legislação sobre contratos de obras, compras e serviços, bem representada pela Lei 8.666/1993, com constantes alterações posteriores.[3]”

[1] Um panorama sobre o período in Carlos Ari Sundfeld (org.), Direito Administrativo Econômico, 1ª ed., 3ª tir., São Paulo, Malheiros Editores, 2006.

[2] Floriano Azevedo Marques Neto, “Os serviços de interesse econômico geral e as recentes transformações dos serviços públicos”, in Fernando Dias Menezes de Almeida e outros (orgs.), Direito Público em Evolução – Estudos em Homenagem à Professora Odete Medauar, Belo Horizonte, Fórum, 2013, pp. 531-547.

[3] Para a análise desse movimento legislativo, v.: Carlos Ari Sundfeld (org.), Contratações Públicas e seu Controle, São Paulo, Malheiros Editores, 2013 (em especial Carlos Ari Sundfeld, “Contratações públicas e o princípio da concorrência”, pp. 15-41); e Carlos Ari Sundfeld (org.), Parcerias Público-Privadas, 2ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2011.

Voltando ao histórico específico do setor elétrico, e exemplificando o momento, destacado no texto, de criação das agências reguladoras, em 1996 foi instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e em 1998 o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e o do Mercado Atacadista de Energia (MAE).

A Aneel foi concebida como autarquia especial, com ampla autonomia e mandato fixo para seus dirigentes. Sua função é regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil, conforme as diretrizes do governo federal.

A agência concentra funções como licitar e conceder serviços elétricos, definir tarifas e reajustes, fiscalizar a qualidade dos serviços e mediar conflitos entre agentes e consumidores.

Por sua vez o ONS e o MAE foram concebidos como entidades de direito privado atuando por meio de delegação por convênio de adesão, instrumento de direito público por meio do qual ao ente privado é diretamente delegado o exercício de uma função pública, mediante simples adesão a um conjunto de normas previamente estabelecidas pelo estado.

O ONS é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável por coordenar a operação do sistema interligado nacional e administrar a rede básica de transmissão, assegurando a continuidade, qualidade e economicidade do suprimento de energia elétrica. O MAE, por sua vez, foi a entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável por administrar o mercado livre de energia.

Mas, a nova organização desse sistema não o deixou imune a crises. Em 2004, o modelo adotado a partir da criação da Aneel passou por sua primeira grande reforma, em resposta a graves crises de abastecimento.

Em 2001-2002 passamos por um racionamento de energia elétrica no Brasil. As medidas impostas pelo governo para evitar os chamados “apagões” foram severas, e chegaram a ter sua constitucionalidade avaliada pelo STF. O setor e sua regulação foram questionados e, em reação, passaram por nova transformações.

2001: o ano do racionamento de energia no Brasil

“Uma estiagem prolongada nos principais reservatórios do país expôs a falta de planejamento do setor energético brasileiro em 2001. Há 15 anos, no dia primeiro de junho, um rigoroso programa de racionamento entrava em vigor com o objetivo de evitar um colapso na distribuição de energia. No início da crise, especulava-se a necessidade de serem feitos cortes forçados no fornecimento. Diante da ameaça de um apagão, o governo determinou uma redução de 20% de consumo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Apesar de a meta não ter sido atingida no primeiro mês de racionamento, o então presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ao ‘Fantástico’ que seria possível atravessar a crise sem apagões.

A economia forçada foi colocada em prática por etapas. Primeiro, as empresas se adequaram e, depois, foi a vez de as medidas atingirem diretamente a população. As residências passaram a ter cotas de consumo mensal e, em caso de não cumprimento, as contas de luz ficariam muito mais caras. Em paralelo, foi feita uma ampla campanha de conscientização, com estímulo à troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes e incentivos à compra de eletrodomésticos mais econômicos. O racionamento foi encerrado em fevereiro de 2002 e a crise energética que atravessou os últimos anos da era FHC foi considerada a maior da História do país. Desde então, houve vultosos investimentos em linhas de transmissão e novas hidrelétricas foram construídas na região amazônica. Apesar dos esforços, a crise hídrica que afetou o Sudeste em 2014 evidenciou que a produção de energia elétrica no país ainda é altamente dependente do volume de chuvas.”

Em reação a esta crise, o governo seguinte, primeiro mandato de Lula, promoveu uma revisão profunda do modelo estabelecido nos anos 90, reforçando o papel do Estado no planejamento. Esse novo arcabouço regulatório foi construído sob três pilares centrais – garantir a segurança do suprimento de energia no longo prazo (expansão da oferta), assegurar a modicidade tarifária (energia ao menor custo possível via competição) e universalizar o acesso à eletricidade.

Neste último ponto, o acesso a serviços públicos de forma adequada, que já havia se estabelecido como direito básico do consumidor desde 1990 com o Código de Direitos do Consumidor, passou a ser o foco da política pública no setor de energia”.

Lei nº 8.078, de 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (…)

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.”

Entre as principais mudanças, instituiu-se a separação formal do mercado em dois ambientes de contratação: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Nessa reformulação, foi criada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que substituiu o antigo Mercado Atacadista de Energia (MAE).

A CCEE é uma entidade privada que organiza e registra as compras e vendas de energia entre os diversos participantes do setor — como empresas geradoras, distribuidoras, comercializadoras e grandes consumidores. Ela é responsável por calcular quanto cada agente consumiu ou gerou e acertar os valores a pagar ou receber (a chamada liquidação), garantindo que o mercado funcione de forma organizada e transparente.

O Novo Modelo também criou instituições de apoio: a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para planejamento de expansão (Lei 10.847/2004) e manteve a Aneel, o ONS e a recém-criada CCEE com papéis fortalecidos.

Esse arranjo reduziu os riscos do mercado livre inicial (que havia sido afetado pelo racionamento) ao garantir que a expansão da geração para atender o consumidor cativo fosse centralizada via leilões do Ambiente de Contratação Regulada (ACL), enquanto o Ambiente de Contratação Livre (ACL) continuou a atender consumidores industriais elegíveis.

Em suma, o modelo de 2004 recentralizou o planejamento e contratação de novas usinas no Estado, ao mesmo tempo em que preservou a competição no atacado e uma abertura gradual do varejo de energia.

Notem que há nesta história uma tensão e um movimento pendular entre maior presença e controle do estado e um ideal de liberalização do setor, ou seja, de deixá-lo mais livre à ação do mercado privado. Cada lado desse movimento pendular traz consigo princípios do direito administrativo fundamentando as políticas do setor.

Desde a reforma de 1995, a liberalização do mercado de energia vem avançando de forma gradual. Inicialmente, apenas grandes consumidores (industriais por exemplo), que tem um consumo muito elevado de energia, puderam se tornar consumidores livres, mas o requisito mínimo de demanda de energia foi sendo reduzido ao longo dos anos.

Em 2003 introduziu-se a categoria de consumidor especial (mínimo 500 kW, comprando apenas energia de fontes incentivadas, ou seja, solar, eólica, hidrelétrica e biomassa), ampliando a participação de empreendimentos de médio porte. Em 2019, consumidores comerciais de menor porte (>= 500 kW, qualquer fonte) também passaram a poder migrar. Com isso, o mercado livre hoje abrange uma parcela significativa do consumo nacional de eletricidade – aproximadamente 41% do consumo total em abril de 2024[1].

Em 2025, o Ministério de Minas e Energia apresentou à Casa Civil uma nova proposta de reforma para modernização do setor elétrico, que foi posteriormente adotada na forma da Medida Provisória 1.300 de 21 de maio de 2025.

Esta nova reforma está orientada por três diretrizes centrais — justiça tarifária, liberdade de escolha e equilíbrio setorial — a serem implementadas de forma coordenada por meio de medidas legislativas e regulatórias.

No eixo da justiça tarifária, será instituída uma nova Tarifa Social com gratuidade para consumo de até 80 kWh/mês para famílias do CadÚnico, além de um Desconto Social para famílias de baixa renda, beneficiando até 21 milhões de lares com isenção parcial da CDE.

No eixo da liberdade de escolha, a abertura do mercado de baixa tensão permitirá que todos os consumidores escolham seu fornecedor a partir de 2027, começando por clientes comerciais e industriais, com apoio de mecanismos como o Supridor de Última Instância (SUI), um mecanismo regulatório que garante o fornecimento de energia elétrica aos consumidores que façam a sua transição para o ambiente livre, e modernização tarifária.

Já no eixo do equilíbrio setorial, serão corrigidas distorções na alocação dos encargos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo setorial usado para subsidiar políticas públicas no setor elétrico, inclusão de consumidores livres nos encargos que custeiam Angra 1 e 2, e limitação dos incentivos nas tarifas de transmissão e distribuição para certos consumidores finais, especialmente os de autoprodução. Essas medidas, em conjunto, buscam promover um setor mais justo, competitivo e sustentável.

A reforma do setor elétrico de 2025 reflete a necessidade de atualizar o arranjo institucional e regulatório do setor diante de desafios contemporâneos: a persistência de desigualdades tarifárias e de acesso, a abertura incompleta do mercado, e distorções na repartição de encargos setoriais.

Essa nova etapa da reforma não rompe com o passado, mas se insere em um movimento contínuo de adaptação do direito administrativo às transformações do Estado e da economia. Desde a atuação fragmentada e contratualista do início do século XX, passando pelo modelo centralizador e estatal do período desenvolvimentista, até o modelo regulador das reformas liberais dos anos 1990, o direito administrativo vem se reconfigurando como instrumento de ação estatal conforme o modelo de Estado em vigor.

Hoje, o direito administrativo desempenha papel de mediação entre a liberalização do setor e a proteção dos direitos fundamentais, articulando instrumentos clássicos como concessões e autorizações com novas formas de regulação, como os encargos tarifários redistributivos, o Supridor de Última Instância e o monitoramento de condutas pela CCEE e Aneel.

Valores como a modicidade tarifária, a universalização do acesso e a isonomia regulatória orientam a atuação administrativa, expressando princípios como o da eficiência, da igualdade e da continuidade do serviço público.

A reforma de 2025 indica, assim, um novo estágio na visão de Estado no setor elétrico: não mais o Estado-empresário, tampouco o Estado minimalista, mas um Estado regulador comprometido com políticas públicas focalizadas em populações vulneráveis e com a correção de assimetrias geradas pelo mercado.

A proposta de Nova Tarifa Social e de abertura do mercado de baixa tensão com mecanismos protetivos mostra como o direito administrativo é mobilizado para coordenar mercado e direitos de cidadania, liberdade e proteção, inovação e justiça distributiva.

Mais do que uma reforma técnica, trata-se de uma escolha política: qual é o modelo de serviço público que queremos para um setor essencial à vida moderna? A resposta, como demonstrado, se constrói historicamente, tendo o direito administrativo como ferramenta viva e em permanente transformação.

[1] EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Resenha mensal: consumo de eletricidade cresce 5,5% em abril; altas temperaturas impulsionam o consumo. Brasília: EPE, 24 maio 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/resenha-mensal-consumo-de-eletricidade-cresce-5-5-em-abril-altas-temperaturas-impulsionam-o-consumo. Acesso em: 12 jun. 2025.

3. DEBATENDO

Deixamos aqui algumas questões para fomentar a discussão neste tema:

- Quais instituições do direito administrativo você identifica em cada uma das fases do setor elétrico? E que funções elas cumpriram em cada momento?

- E quais princípios de direito público se destacam em cada uma das fases e formas de organização do setor? Que valores cada fase decidiu privilegiar?

- Como o processo de liberalização do setor elétrico brasileiro se insere no contexto político-econômico global das reformas setoriais iniciadas nos anos 1980 e 1990? Você pode pesquisar paralelos com reformas semelhantes em países como Reino Unido e Chile. Que modelos institucionais e jurídicos foram replicados ou adaptados no Brasil?

- Você já tinha ouvido falar no racionamento dos anos 2000? Procure encontrar o que foi judicializado das medidas que o governo propôs naquele momento. Como o STF se manifestou? Que argumentos jurídicos foram mobilizados? O caso foi discutido na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 9.

- Ao fim das leituras, você acredita que energia elétrica é um direito? Uma mercadoria? As duas coisas? Como isso impacta na reforma atualmente em discussão? E como isso se relaciona com outros setores de infraestrutura que também vêm passando por reformas?

- De que forma o Estado brasileiro utiliza o direito administrativo para promover políticas públicas no setor elétrico, como a universalização do acesso, a transição energética e o combate à pobreza?

- Se você fosse o legislador de uma nova reforma no setor elétrico, que outros valores e princípios, não contemplados até aqui, você traria para essa proposta?

4. APROFUNDANDO

BRASIL. Medida Provisória nº 1.300, de 21 de maio de 2025. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed. 97, 22 maio 2025. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.300-de-21-de-maio-de-2025-631015922. Acesso em: 12 jun. 2025.

CBN – Rádio Globo. 2001: o ano do racionamento de energia no Brasil. Boletim especial. Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/06/01/2001-O-ANO-DO-RACIONAMENTO-DE-ENERGIA-NO-BRASIL.htm. Acesso em: 12 jun. 2025.

CNI – Confederação Nacional da Indústria. Setor elétrico brasileiro. Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/setor-eletrico-brasileiro. Acesso em: 12 jun. 2025.

FARIA, José Eduardo. O Estado e o Direito depois da Crise. São Paulo: Saraiva, 2011.

LORENZO, Helena Carvalho de. O setor elétrico brasileiro: passado e futuro. Perspectivas, São Paulo, v. 24-25, p. 147-170, 2001-2002.

MEGAWHAT. Projeto de reestruturação do setor elétrico. Disponível em: https://megawhat.energy/glossario/projeto-de-reestruturacao-do-setor-eletrico. Acesso em: 12 jun. 2025.

PAIXÃO, Lindolfo Ernesto. Memórias do Projeto Re-SEB: Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (1995–2004). Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 2005. Disponível em: https://www.memoriadaeletricidade.com.br/acervo/10486/memorias-do-projeto-re-seb. Acesso em: 12 jun. 2025.

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC nº 9 MC/DF. Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23 abr. 2004.